Chers amis,

Il y a un fraisier sur mon balcon. Chaque matin, ma fille de cinq ans inspecte les fraises qu’il porte et, s’il y en a une suffisamment mûre, elle la cueille et la mange.

En cela, elle perpétue un geste dont l’origine se perd dans la nuit des temps.

Un geste qui, pour la plupart d’entre nous, est aujourd’hui léger et plaisant, mais qui, il y a encore quelques milliers d’années, déterminait la survie de familles entières.

Un geste qui demandait une sagacité et une expérience indispensables, afin de ne pas, au mieux, souffrir de diarrhée ou, au pire, trépasser pour quelques baies.

Personne ne peut retracer l’histoire de cette sagacité ni de cette expérience.

Une foule d’anonymes, au fil des générations de l’humanité, a essayé, sélectionné, affiné notre connaissance des fruits comestibles ou toxiques, des plantes soignantes ou dangereuses.

La somme de ces expériences individuelles et collectives a, bon an mal an, traversé l’histoire, de bouche à oreille, de tribu en tribu, puis de livre en livre.

Mais nous ne savons plus rien des premiers expérimentateurs, de ces pionniers de la connaissance du monde végétal.

Qui, le premier, a goûté la fraise sauvage ?

Le courage de Glonk

L’histoire multiple et perdue de la découverte des qualités des plantes m’a toujours fasciné.

Je ne suis pas le seul.

Le génial René Goscinny a, dans un savoureux petit texte, essayé avec humour de retracer l’histoire de ces « précurseurs oubliés ».

Il imagine ainsi le premier homme ayant goûté la première fois une cerise : « Il faut rendre justice au courage de Glonk, homme des cavernes de son état, formulant dans son petit crâne la proposition suivante :

« Sur arbre, petit fruit. Petit fruit, rouge, joli. Peut-être bon à manger aussi. Moi, essayer. »

Il a essayé, Glonk, et il a eu du mérite, car la veille seulement, son confrère Gazounk avait voulu savoir si la ciguë améliorait le goût de la salade niçoise. »[1]

C’est très drôle, et il y a du vrai là-dedans.

Nos ancêtres ont en effet appris à reconnaître les plantes comestibles et médicinales en observant attentivement la nature. Ils ont probablement commencé par imiter les animaux, notant quelles plantes ces derniers consommaient sans danger.

Cette méthode d’apprentissage par l’observation a été complétée par des expérimentations prudentes. Ils testaient les plantes en petites quantités pour observer les effets sur leur santé.

C’était une démarche empirique fondée sur l’essai et l’erreur, où chaque découverte, bonne ou mauvaise, était soigneusement mémorisée et transmise oralement.

Le décryptage des propriétés des plantes – qui a permis à nos ancêtres d’en faire bon usage – est si ancien que, dans les cultures les plus archaïques, il est expliqué par la mythologie.

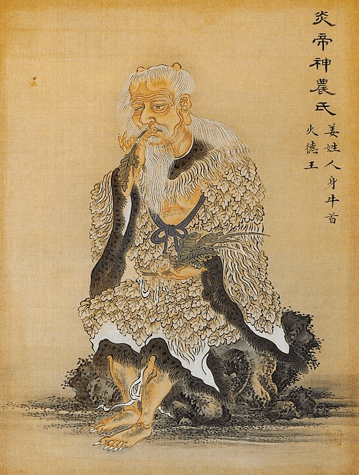

Shen Nong, le « Dieu fermier »

C’est le cas dans la plus ancienne tradition chinoise, telle que la rappelle la sinologue Anne Birrell :

« Un mythe raconte comment le dieu Fermier (Shen Nong) a appris aux hommes l’usage de la médecine et les bienfaits de l’agriculture. Le dieu prit pitié des humains, malades à cause de l’ingestion de plantes toxiques et d’eau contaminée. Le Dieu Fermier goûta toutes les plantes et enseigna aux hommes la différence entre ce qui est un poison et ce qui est comestible.[2] »

Shen Nong goûtant une herbe médicinale

Ce faisant, il identifia les cinq cultures de base de la Chine ancienne : le riz, le blé, le sorgho, le millet et les haricots. Il apprit aux hommes comment les semer, sur quel sol les cultiver, et comment les récolter.

Il identifia également de nombreux fruits et légumes comestibles, et… 365 herbes médicinales (une pour chaque jour de l’année !).

Aussi Shen Nong est-il tout naturellement devenu le saint patron de la médecine dans la chine ancienne.

Plus près de nous – dans l’espace et dans le temps – l’usage des plantes médicinales a également longtemps été associé à une dimension sacrée et spirituelle.

La représentante la plus emblématique de cette association en Europe est incontestablement l’abbesse Hildegarde de Bingen.

La « révélation » de l’usage des simples

Vous avez probablement déjà vu, et parcouru, des « jardins des simples » près de monastères.

Également appelées « jardins médiévaux », ces parcelles de terre étaient cultivées par les religieux et les religieuses, qui y faisaient pousser des plantes aromatiques et médicinales. Il y en a un très complet à Cluny[3].

Au Moyen-Âge, le personnel religieux était le dépositaire d’un savoir qui dépassait largement la foi ; vous connaissez sans doute le rôle capital que les moines copistes jouèrent dans la transmission des œuvres de l’Antiquité grecque et romaine avant l’invention de l’imprimerie.

Hildegarde de Bingen représente sans doute la figure la plus marquante de cette « connaissance » universelle, puisqu’elle rédigea au XIIème siècle un grand-œuvre en plusieurs volumes, intitulé Physica, qui relèverait davantage des SVT aujourd’hui.

Dans Physica, Hildegarde répertorie plus de 300 plantes médicinales, dont elle indique l’usage et les propriétés thérapeutiques. Vous remarquerez que c’est le même ordre de grandeur que les plantes médicinales « révélées » par Shen Nong.

Ce qu’il y a de fascinant avec Hildegarde de Bingen, c’est qu’elle s’est probablement appuyée sur des connaissances antérieures trouvées dans des traités de botanique, mais qu’elle a également, si l’on en croit la tradition, reçu des visions et des « révélations » mystiques concernant l’usage des plantes.

Ainsi, Hildegarde de Bingen recommande[4] par exemple :

- le marrube pour lutter contre la toux, le mal de gorge et en cas d’entrailles malades ;

- le fenouil dans les maladies des yeux ;

- le cerfeuil contre les douleurs de la rate ;

- le pouliot, véritable panacée, pour purger l’estomac ;

- l’absinthe en cas de mal de tête ;

- les racines d’iris imprégnées de vin contre les calculs ;

- la sauge sclarée contre les douleurs d’estomac ;

- etc.

C’est d’autant plus fascinant que toutes ces indications ont été confirmées par la science contemporaine. Aussi Hildegarde de Bingen est-elle aujourd’hui reconnue comme la première guérisseuse et femme-médecin européenne.

Mais qu’a-t-on fait de tout ce savoir aujourd’hui ?

Un savoir séculaire maltraité et en danger

Les Amérindiens, les Aborigènes d’Australie ou les peuples indigènes d’Amazonie possèdent une connaissance intime et incroyablement ancienne de leur environnement.

Ils utilisent un vaste éventail de plantes pour se nourrir, se soigner et même se protéger des prédateurs.

Ces savoirs sont souvent intégrés dans des récits, des chants et des rituels, assurant ainsi leur transmission aux générations futures.

Les Aborigènes utilisent par exemple des chants de route, appelés songlines, qui sont des cartes chantées du territoire incluant des informations sur les plantes et leur usage.

En Europe, notre héritage médicinal, ce savoir multiséculaire sur les propriétés et l’usage des plantes, est aujourd’hui en grande partie… momifié.

Nous vivons une époque paradoxale, où tout ce savoir est conservé, disponible, dans des archives, en bibliothèque et sur internet, mais n’est quasiment plus su ni vivant.

C’est un savoir considérable qui est archivé, mais guère plus employé.

Ce n’est pas une question d’oubli : c’est une volonté politique, et industrielle.

En France, cela a commencé très concrètement par l’interdiction du diplôme d’herboriste décrété par le régime de Vichy, pendant la guerre.

Et depuis, la vie politique a pris grand soin de compliquer toute transmission de ce savoir traditionnel, de marginaliser son usage, jusqu’à menacer de le rendre illégal.

Médecine interdite

Savez-vous, ainsi, qu’il n’y a que 148 plantes « libérées » en France ? C’est-à-dire des plantes que vous avez le droit d’acheter chez des herboristes, sur internet ou en supermarché, pour en faire des tisanes ou des décoctions.

Et encore, uniquement sous certaines formes.

Vous pouvez trouver la liste complète de ces 148 plantes sur le décret officiel de 2008 les énumérant, dans le lien en source[5].

(comparez ce chiffre aux plus de 300 traitées par Hildegarde et aux 365 de Shen Nong !)

Toute autre plante, ou toute autre forme de plantes, ne peuvent être vendues qu’en pharmacie.

Mais le travail de sape entamé contre ce savoir multiséculaire et son usage thérapeutique est plus mesquin et vicieux encore.

Car, oui, vous pouvez trouver en herboristerie ces 148 plantes « libérées »…

… Mais il est interdit d’en mentionner les indications thérapeutiques !!!

Des « descentes » de police sont régulièrement organisées par la DGCCRF, qui vérifie que, sur les sachets de valériane officinale vendus en herboristerie, il n’est pas indiqué qu’elle aide à l’endormissement. Sinon, pan-pan cul-cul !

Les personnes qui travaillent en herboristerie, et qui tentent tant bien que mal de perpétuer une façon fondamentale de se soigner, vivent en permanence sous l’intimidation, avec des obligations administratives kafkaïennes et la menace de procès, de faillite.

Oui, chers amis, nous en sommes arrivés à ce point d’hypocrisie et d’absurdité administrative.

Et pour quelle raison ? La protection du consommateur ?

Ou la défense des intérêts de l’industrie pharmaceutique ainsi que du monopole de l’Ordre des médecins et de l’Ordre des pharmaciens sur la santé des Français ?

Un citoyen qui se soigne par les plantes, s’appuyant sur une tradition ancienne et empirique, est en effet un client et un consommateur de comprimés chimiques en moins.

C’est en tout cas la vision des actionnaires des laboratoires pharma, et des politiques qui défendent leurs intérêts.

Heureusement, il n’est pas (encore) interdit de cueillir soi-même des plantes, ni de les préparer pour s’en servir à bon escient.

Encore faut-il savoir les reconnaître, et quoi en faire.

Portez-vous bien,

Rodolphe

[1] René Goscinny, « Les précurseurs oubliés », in. Du Panthéon à Buenos Aires, chroniques illustrées, IMAV éditions, 2007, p.34

[2] A. Birrell, Mythes chinois, Points, 2005, p.31

[3] https://www.cluny-tourisme.com/visites-incontournables/le-jardin-de-simples/ – Le Jardin des Simples, sur le site de Cluny Tourisme

[4] https://shs.hal.science/halshs-00608791/document – Laurence Moulinier, « Hildegarde de Bingen, les plantes médicinales et le jugement de la postérité : pour une mise en perspective », in. Les Plantes médicinales chez Hildegarde de Bingen, Gent, 1993

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019375944 – Décret n°2008-841 du 22 août 2008 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée et modifiant l’article D.4211-11 du code de la santé publique

Les lecteurs lisent aussi...

Les uns contre les autres

Put**n que ça fait du bien !

La fin du monde.

Laisser un commentaire Annuler la réponse

En soumettant mon commentaire, je reconnais avoir connaissance du fait que Total Santé SA pourra l’utiliser à des fins commerciales et l’accepte expressément.

Merci, monsieur Bacquet, pour cet article éclairant qui nous re-situe, nous replace dans l’histoire millénaire de l’alimentation et de la médecine.

Vous évoquez Maria Treben. Ce nom me dit quelque chose. Je crois avoir hérité de son livre il y a longtemps, sans en être tout à fait sûre. Mais aussitôt, bonheur, je le retrouve dans ma bibliothèque : « Maria Treben – Geneeskruiden uit Gods tuin ». En version néerlandaise. Un livre très documenté. Pour le (re)découvrir, j’aurai abondamment recours à mon dictionnaire car le néerlandais n’est pas ma langue première. Votre mail m’a donc ramenée à ma bibliothèque, à cette manne d’informations et d’enseignements que l’internet me fait trop souvent négliger. Cela me rappelle d’ailleurs cette réflexion d’une dame possédant une riche bibliothèque, mais ne la consultant pas assez. Elle avait eu cette petite phrase si bien tournée : « Je n’assume pas mon abondance ». Alors, tentons d’assumer …

Bonjour depuis 20 ans

Je ne prends plus de

Médicament chimique

Je me soigne avec des He de l argile. J ai une

Collègue qui à soigné

Son covid en avalant

3 verres d argile par

Jour pendant 3 jours

Et 1 verre par jour pendant 5 jours

Elle a soigné toute sa

Famille comme ça

Je prens ausi des tisanes et tout va bien

J ai 73 ans